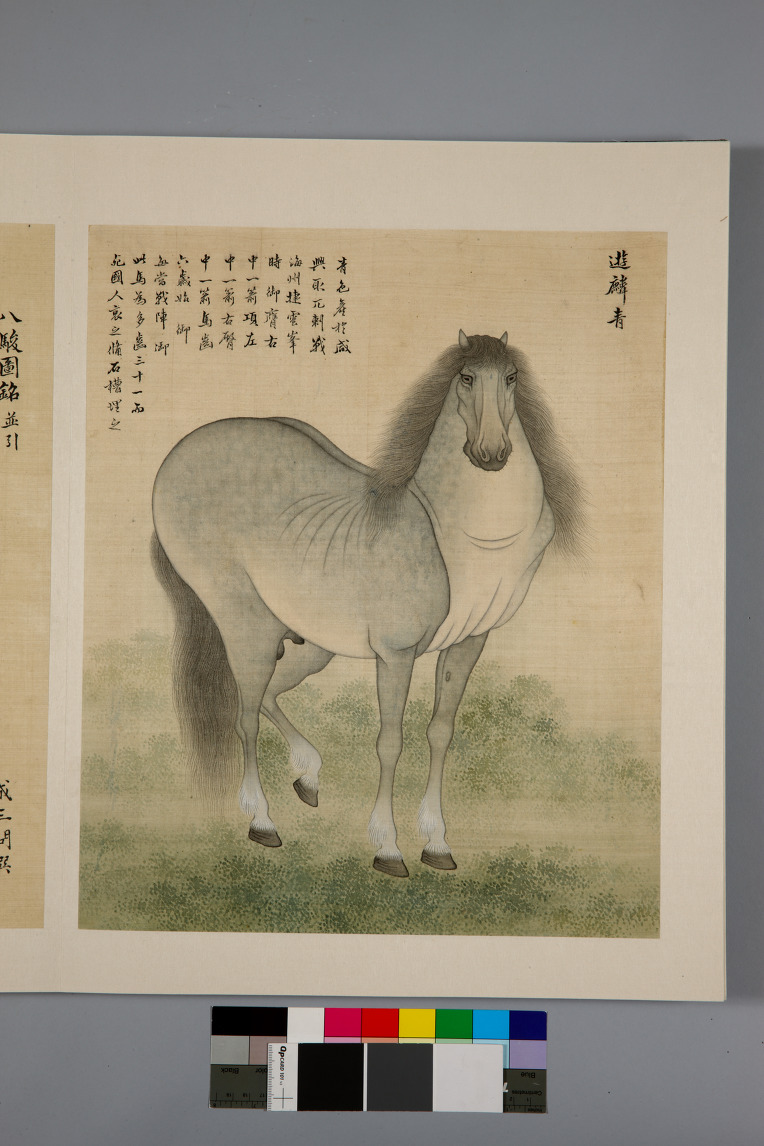

'팔준도첩(八駿圖帖, 조선후기, 비단에 색, 그림만 42.5×34.8cm)'으로, 창업주 태조(재위 1392~1398년)의 업적을 강조하며 그 계승자로서 자신의 모습을 드러내려 했던 점을 반영, 그의 여덟 마리 준마를 그린 작품이다.

우리 그림에도 말을 그린 작품이 있다. 민화에서는 찾기 어렵지만 궁중회화에는 말을 소재로 한 작품이 존재한다.이른바 여덟 마리의 멋진 말을 그린 ‘팔준도(八駿圖)’가 그것이다.

‘팔준도’는 조선을 건국하는데 도움을 주었다는 여덟 마리 말의 이름은

횡운골(홍건적을 물리친 여진산 명마로 '구름을 가로지르는 송골매를 닮은 말'이란 뜻), 유린청(游麟靑ㆍ왜구를 물리쳤던 함흥산 명마로 '기린처럼 노니는 푸른 말'이란 뜻), 추풍오(追風烏ㆍ여진산 흑마로 전쟁터에서 화살 한 발을 맞은 적이 있는 역전의 용사인데 '바람을 쫓아가는 까마귀'란 의미), 발전자(함경도 안변 출신의 말로 '벼락을 내뿜는 붉은 말'이란 뜻), 용등자(龍騰紫ㆍ해주에서 왜구를 물리친 단천 출신의 말로 '용이 날아오르는 듯한 자줏빛 말'이란 의미), 응상백(凝霜白ㆍ위화도 회군 때 탔던 제주도 말인데 '서리가 응결한 듯한 흰 말'이란 의미), 사자황(獅子黃ㆍ지리산에서 왜구를 물리쳤던 강화도 말로 '사자처럼 사나운 황색마'란 뜻), 현표(玄豹ㆍ왜구를 떨게 했던 함흥산 명마로 '검은 표범'이란 뜻) 등이다.

이 말들에는 이성계가 직접 타고 왜적을 무찌르거나 위화도에서 회군(回軍)을 했다는 따위의 사연이 따라 다닌다. 그러니까 단순히 멋진 말을 그린 그림을 넘어 태조의 또 다른 초상화라고 할 수 있다. 그렇다 하더라도 그림 속의 말의 모습은 밋밋하다. 각각의 말들은 태조 이성계의 무공과 관련이 있는데, 각 상황에 맞춰 용맹하고 활달하게 표현할 수도 있었을 것이다.

그러나 그림 속의 말은 전투와는 전혀 무관하게 그저 풀이나 뜯고 모래 목욕이나 하고 있는 모습이다. 이렇게 표현한 데는 분명 이유가 있을 것이다.

이 말들은 고려 말 뛰어난 무용으로 북방 이민족과 왜구를 몰아내어 백성을 도탄에서 건진 이성계의 공적을 상징한다.

세종 때는 이들을 그림으로 그려 '팔준도(八駿圖)'라 이름하고 집현전 학사들로 하여금 글을 짓게 했다. 이 화첩은 세종 때의 팔준도 전통을 계승한 조선 후기 작품으로 생각된다.

이성계의 팔준마는 중국 주나라 목왕이 사랑하던 팔준마인 화류·녹이·적기·백의·유륜·거황·도려·산자와 비교된다.

태조와 함께한 말들은 생산지를 3곳으로 나눌 수 있다, 함경도와 강화도 제주도의 남부·여진이다.

팔준마 중 함경도 출신의 말은 유린청 발전자 용등자 현표로 그 중 절반인 4마리나 된다. 이것으로 볼 때 고려말 조선시대 초기만 해도 한반도에는 북방의 기마민족과 대적할 수 있는 말들이 다수 있었던 것으로 보인다.

검은 표범이라는 뜻의 현표는 함경도 함흥의 말로 토아동에서 왜적을 무찌를 때에 탔던 말이고 '용등자'역시 함경도 단천산으로 해주에서 적을 평정할때 탔다. 발전자도 함경도 안변에서 얻은 말이다. 1388년 위화도 회군 때 탔다는 '응상백'도 유명하다.

여덟 마리 말 가운데 '유린청(游麟靑)'은 태조가 남원 운봉에서 있었던 황산대첩(黃山大捷)에서 대승을 거둘 때 탔던 말이다.

이성계는 자신의 말 중에서도 유린청을 가장 아꼈다.

함흥산인 유린청은 이성계가 고려말 홍건적을 평정할 때 탔던 말로 화살 3대를 맞았으나 31년이나 살았다. 수명이 다한 후에는 돌로 만든 관에 넣어서 땅에 묻어주었을 정도로 이성계가 사랑했던 애마다.

작품 속 유린청이 갈기를 휘날리며 서 있는 당당한 모습이 인상적이다. 원래 그림은 세종때 많이 그려졌다고 하는데 이는 조선후기에 그려진 그림이다. 실제 말의 모습과는 많이 동떨어진 이상적인 준마의 모습이다.

다음은 유린청을 칭송하기 위해 지어진 찬이다.

游麟靑體峯生(유린청이여, 등에 봉이 솟았으니)

地之類銅之英(땅에 속하는 종류요 동의 영이로세)

振振之仁瑞聖明(진진한 인이요 성명의 상서라)

齒歷延長藝老成(해가 오랠수록 기술은 익숙하네)

四踣艱頑邦以寧(완악함을 네 번 넘어뜨려 나라가 편안하니)

三十一祀耀厥靈(삼십일사에 그 영이 빛났구려)

死有石槽留雄名(죽어서도 석조에 웅장한 이름 남겼느니)

游麟靑德焉稱(유린청이여, 덕을 어떻게 칭할 건가)