"저는 관찰사의 농간으로 지금 막 영남의 읍에서 유배지를 옮기라는 명령이 내려졌습니다. 혹 하룻길을 갈 하인과 말을 빌릴 수 있겠습니까? 계묘년 12월 1일 저녁 누제 머리를 조아리며 아룁니다.”

조선 경종 시기, 부여현감 권응이 부안 김씨 집안의 김수종에게 전한 편지다. 급박함이 느껴진다. 노비와 말을 구하지 못할 경우, 양반 입장에서 엄청난 고통을 감당해야 하기 때문이다. 당시 유배지를 옮길 때, 동행하는 나졸배들은 유배자의 행색이 초라하면 곧바로 무시하고 학대하기 일쑤였다. 양반출신 관료들은 이런 상황을 정신적으로 견디기 힘들었으며 미리 대비하려고 했다.

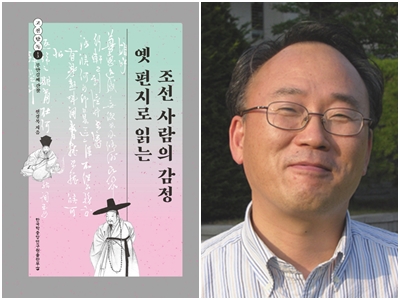

‘옛 편지로 읽는 조선 사람의 감정(지은이 전경목, 출판 한국학중앙연구원출판부)은 부안김씨 우반종가의 편지를 통해 생생한 일상을 눈앞에 풀어 놓고 있다.

부안김씨 우반종가에는 16세기부터 20세기까지 500여 년 동안 대를 이어가며 주고받은 수백여 편의 편지가 남아 있어 조선 후기 지방양반의 생활상과 일상 감정을 전한다. 부안김씨 종중 고문서의 유물 전시관이 자리하고 있는 우반동은 조용하고 한적한 시골 마을로 앞에는 넓은 농토와 뒤에는 낮은 산이 병풍처럼 두르고 있다. 이 마을은 서해 부안 변산 바닷가에 인접하여 있고, 마을 입구에는 고인돌과 지석묘가 있다.

부안김씨의 시조는 김일(金鎰)이며 중시조는 문정공 김구(金坵)이다. 김일의 증손 김경수(金景修)가 고려 때에 문과에 급제하여 이부상서(吏部尙書) 우복야(右僕射)에 올랐다. 그의 아들 김춘(金春)이 나라에 공을 세워 부령부원군(扶寧府院君)에 책봉된 바, 이후에 후손들이 부령을 본관으로 삼아 세계를 이어오고 있다. 부안은 1413년 조선 태종 13년 부령현(扶寧縣)과 보안현(保安縣) 두 개의 현을 합병하여 부안현(扶安縣)이 됐다.

우반동에 처음 입향한 인물은 김번이다. 그의 아버지는 김명열(金明說)이고 조부는 김홍원(金弘遠)이다. 김번은 원래 부안군 건선면 주을래리에서 살았는데, 1678년경에 이곳으로 이거하여 살기 시작했다. 지금까지 후손들이 300여 년간 세거지를 형성하여 살고 있으며 일명‘우반동 김씨’라고 일컫는다. 우반동은 반계 유형원(柳馨遠)이 ‘반계수록(磻溪隧錄)을 집필하고 후학을 양성하던 곳으로 유명하다.

나지막한 산들이 연이어 솟은 변산반도 아래에 우반동(愚磻洞)이라는 마을이 있다. 지금의 이름은 ‘우동리’ 또는 ‘우바이’라 부르지만, 계곡물이 옆으로 흘러 한적한 곳이다. 이 곳은 3백 50년 전 32세의 반계가 찾아와 나라를 바로 잡고자 하는 일념으로 저술과 학문 연구에 몰두하여 「반계수록」이라는 불후의 명작을 남긴 곳이다. 전해 오는 이야기로, 이 곳은 반계의 할아버지가 터를 닦아 놓은 곳으로, 반계는 이 곳에서 1만 권이나 되는 책 속에 파묻혀 꼬박 밤을 새우며 연구에 몰두했다.

이 유씨들의 터와 토지를 김번의 조부 김홍원이 유형원의 조부인 유성민(柳成民)으로부터 구입했다. 이들이 부안 지역에 대토지를 소유하면서 발생한 토지 및 가옥 매매문서, 분재기, 노비매매문서와 거주하면서 발생한 호적문서 등이 다량 전해지고 있다. 일명 ‘부안김씨우반고문서(扶安金氏愚磻古文書)’라고 일컫는다.

지은이는 이들 편지인 간찰을 읽으며 가장 자주 마주했던 주요 감정으로 욕망, 슬픔, 억울, 짜증, 공포, 불안, 뻔뻔함 등 일곱 가지를 꼽는다. 일곱 가지 감정 키워드를 중심으로 살펴본 옛사람들의 내면은 의외로 솔직하고 비통하며 때로는 집요하기도 하다. 여과 없이 분출되는 감정들이 삶의 현실과 버무려지며 생생한 일상을 눈앞에 풀어 놓는다.

김명열(1613-1672)은 김홍원(1571~1654)의 큰아들이다. 그는 평산부사로 재임 도중 1668년 아내를 잃는 등 일생의 가장 큰 시련을 겼었다. 온천에 머물며 치료하던 김명열의 아내 전주이씨는 큰 효혐을 보지 못하자 관아의 내아로 돌아와 요양중이었다. 그런데 갑자기 병이 싱해 위중한 상태가 됐다. 아기 금교찰방(今郊察謗)이던 이일삼(李日三, 1626~1700)에게 쓴 편지를 통해 급박한 상황이 고스란히 소개됐다.

‘ (중략) 오늘 밤이 되도록 죽지 않는다면 내일 새벽에 본부(本府)로 돌아가려고 합니다만, 혹시 사행이 도착하기 전에 이르지 못할까봐 염려되어 들어가지 못한 사연을 사행에 급히 보고했습니다. 이곳의 상황을 그대께서도 자세히 아실 것이니 사행에 전해, 뜻하지 않은 일이 생기지 않도록 해주시는 것이 어떻게습니까? 제가 파직을 당하더라도 불쌍히 여길 일은 아니지만 이때에 만일 계파(啓罷)을 당하는 조처가 있게 된다면 더욱 큰 낭패이니, 그대께서 좋은 말로 주선해 주시면 참으로 다행이겠습니다. 배천현감이 지나가다가 이곳의 형세를 두루 살펴보고 갔습니다(하략)’

이 책에서는 축첩(畜妾)의 명분과 욕망의 변화, 가족을 잃은 슬픔 감추기와 드러내기, 청탁 처리로 점철된 수령의 일상과 은폐된 짜증, 출신에 따른 차등과 편견, 드러내서는 안되는 약자의 억울함과 사회관계망 유지를 위한 감정 통제, 아무도 피할 수 없었던 기근과 돌림병, 일상에 깊게 드리워진 굶주림의 공포, 서울 정가의 민감한 소식과 불안에 뿌리를 둔 유언비어, 비밀의 흔적을 지워야만 하는 불안함, 유배당한 관리들의 고달픈 생활과 그 과정에서 드러나는 뻔뻔함 그리고 그들을 돕는 후원자의 속마음 등을 세세하게 살펴본다.

지은이는 한국학중앙연구원 한국학대학원 고문헌 전공 교수로 조선시대 고문서 연구를 통해 일상사를 규명하는 데 관심이 많다. 저서로 『고문서를 통해서 본 우반동과 우반동김씨의 역사』, 『고문서, 조선의 역사를 말하다』 등이 있으며, 논문으로 「숨은그림찾기: 유희춘의 얼녀 방매명문」, 「조선후기 소 도살의 실상」, 「조선후기 탄원서 작성과 수사법 활용」, 「양반가에서의 노비 역할」 등을 펴낸 바 있다.