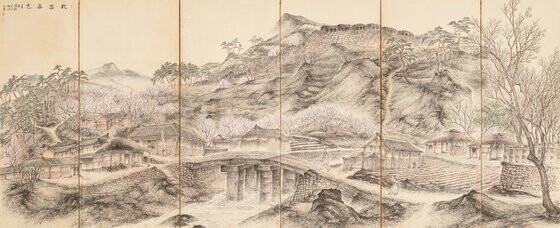

무릉도원은 멀리 있는 게 아니다. 6폭 병풍에 그려진 풍경화가 말 그대로 가슴을 적신다.

소정(小亭) 변관식(1899~1976)의 '무창춘색(武昌春色, 1955)’은 국립현대미술관이 내년 3월 13일까지 갖는 '이건희 콜렉션 특별전‘에 함께 소개된 이상범의 '무릉도원'(1922)과 더불어 한국적 실경산수화의 전형을 보여주는 작품으로 꼽힌다.

세 명의 작가가 표현한 ‘무릉도원’이 한 공간에서 걸렸다. ‘한국화의 대가’ 이상범의 ‘무릉도원’이 전시장 입구 왼쪽에 자리하고, 그것의 정면으로 1세대 여성 서양화가 백남순의 ‘낙원’(1936년경)이 걸렸다. 왼쪽으로 다시 돌아보면 병풍에 담아낸 변관식의 ‘무창춘색’을 볼 수 있다.

고운 비단 위에 채색된 이상범의 ‘무릉도원’은 1920년대 초반 안중식의 산수화풍을 그대로 이어받은 작품이다. 근대적 감각을 반영하지 않고 안중식의 초기 청록산수화풍을 계승한 한국적 실경 산수다. 백남순의 ‘낙원’은 작가가 오산 시절, 전남 완도에 사는 친구 민영순의 결혼을 축하하기 위해 보낸 작품이다.

‘무창춘색은 1955년 가을에 전주의 완산을 여행하며 그린 그림으로 전체적으로 안정된 구도에 길과 돌다리를 따라 파노라마처럼 펼쳐지는 사실적인 풍경이 돋보인다.

시나브로, 지팡이를 짚고 걷는 노인과 머리에 짐을 얹은 소녀의 모습이 봄기운이 완연한 풍경 속으로 보는 이를 끌어들인다.

이 작품은 종이에 수묵채색으로 담아낸 6폭 병풍으로, 마을 전체를 뒤덮은 복사꽃을 적묵법(積墨法·먹의 농담을 살려 순차적으로 쌓아가듯이 그리는 기법)으로 그리며 장대하면서도 환상적인 이미지를 구현해 눈길을 끌고 있다.

바로 이같은 창작 태도는 관념산수에서 벗어나 조선의 명승지와 그곳을 유람하는 여행객을 화폭으로 옮겨 한국적 산수화를 최초로 완성한 겸재 정선에 비견할 만하다.

나아가 1950년대 후반과 1960년대에 그려진 금강산 시리즈보다 앞서 완성된 또 다른 유형의 ‘소정(小亭) 양식’을 대표한다는 점에서 중요하다.

최경현 미술사가는 "화면의 대각선으로 배치된 길과 돌다리를 따라 파노라마처럼 전개된 기와집과 초가집, 뒷산의 허물어진 옛 성벽, 나무들과 복사꽃 등에서 사실적 현장감이 발견된다"면서 "거대한 화면을 가로지르는 길과 돌다리는 마을의 오랜 역사를 상징하는 것처럼 구도에 안정된 통일감을 주는 것이 특징적이다"고 했다.